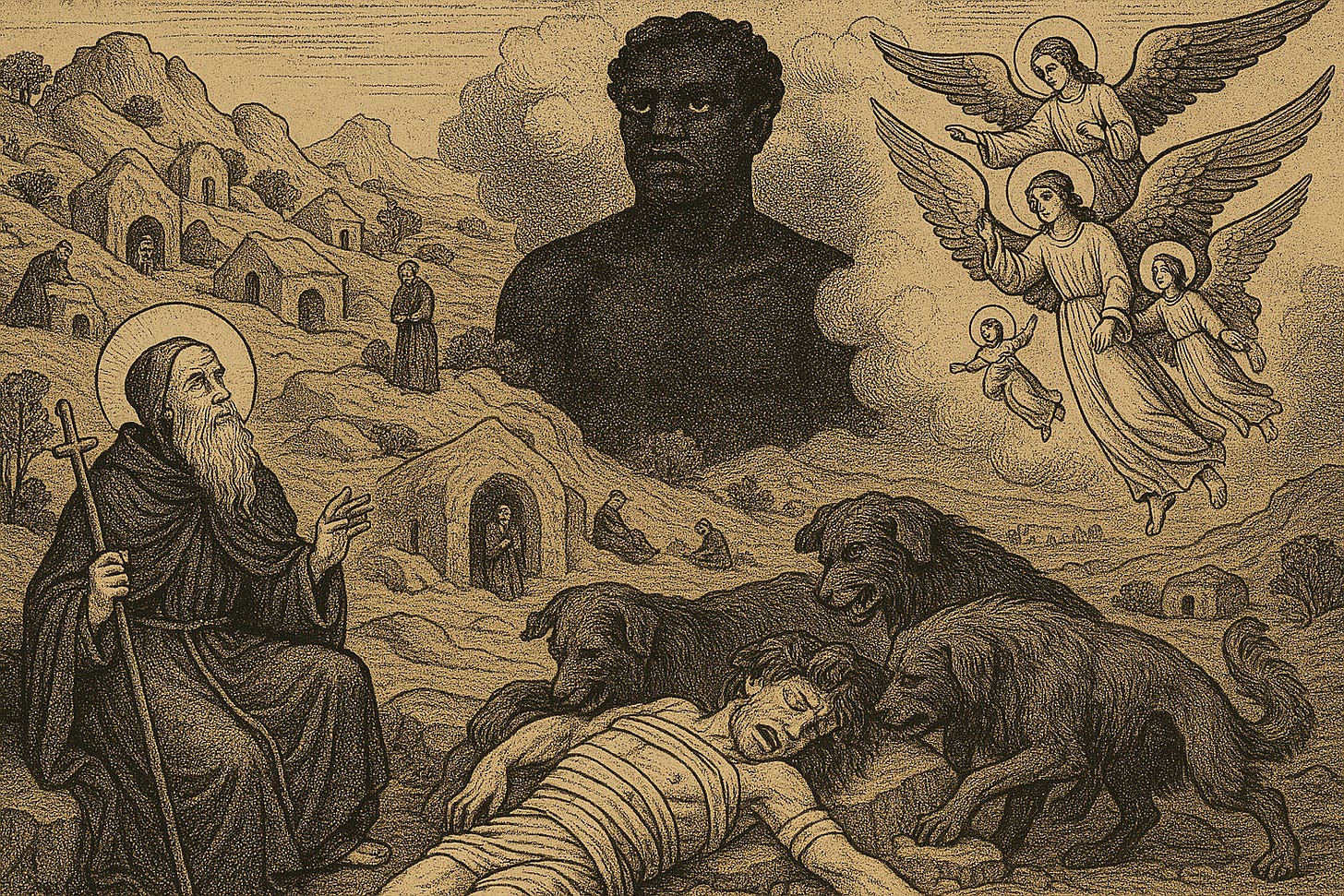

一个阴沉而威严的身影,从灵界俯视着这些发展变化。

公元 570 年,一个名叫穆罕默德的孩子出生在麦加(Makkah)。他属于古莱氏部落的哈西姆家族,但是已经家道中落。

六岁时,穆罕穆德失去了双亲,被雇去放羊。随着成长,他逐渐变得肩膀宽阔,黑发卷曲,蓄有胡须,洁白闪亮的牙齿透过胡须显现。他后来成为一名骆驼商队的驾驭者,将麦加特产的香料和香水运往叙利亚。

二十五岁时,穆罕穆德娶了一位比他年长 15 岁的麦加富孀——卡蒂贾(Khadijah),从此成为这座城市最富有且最受尊敬的市民之一。在阿拉伯部落社会中,迎娶寡妇并不羞耻,特别是富有的寡妇具有很高的社会地位。更何况,这段忠实的婚姻持续了 25 年,直到卡蒂贾去世。这种夫妻关系在当时父权制社会中较为罕见,显示出穆罕默德对女性的尊重。

穆罕默德在卡蒂贾在世时没有再娶,这是在多妻习俗盛行的环境中非常不寻常的。这也成为他人格高尚、忠诚的早期标志之一。卡蒂贾不仅给予了穆罕穆德金钱和社会地位上的支持,更是他的精神伴侣,是穆罕穆德接受启示之后,世界上第一个伊斯兰教信徒。

穆罕默德与卡蒂贾的婚姻,不仅是历史上的一段真实佳缘,更在伊斯兰精神传统中被神化为“先知使命的起点”。在世俗的眼光中,它象征着一个年轻人如何在部落社会中用智慧与品格实现阶层跃升;在宗教语境中,则代表着一种信仰与家庭的深度联结。

这段经历,既真实,也神圣——如同一面镜子,照出了人性,也照出了信仰的光芒。

尽管从某种意义上来说,穆罕默德似乎已经找回了在父母去世后失去的一切,但他的内心依然充满不满足感。麦加的宗教中心是一块巨大的黑色花岗岩石,被称为“克尔白”(Kaaba),一些传说认为它是从天狼星系坠落到地球的。

在那个时代,阿拉伯半岛上居住着各类萨满教部族,每个部族都有自己崇拜的神灵和精怪。而在这混乱之中,在克尔白旁边矗立着一座神圣的帐篷,里面供奉着 360 尊偶像。

同时,麦加也因圣水的贩卖而变得腐化——这些圣水来自一股由伊实玛利(Ishmael)从沙中引出的泉水。在穆罕默德看来,这一切都显得松散堕落。他看见一群只热衷于赚钱、赌博、赛马和酗酒的人。

在驾驭骆驼商队前往叙利亚和埃及等地时,穆罕默德听说了犹太教的教义,也听到了关于耶稣基督的故事。耶稣在耶路撒冷圣殿驱逐商贩和兑换银钱者的洁净圣殿的故事,是否触动了他的心弦?

穆罕默德逐渐坚定地认为,阿拉伯需要一位先知,一个像耶稣基督那样的人,能够清除偶像崇拜和社会腐败,将人民团结在一个宇宙性的目标之下。

有一次,穆罕默德独自坐在麦加周围的山丘上,阴郁地思索着如何实现这一目标。就在这时,一位天使出现在他面前,宣告道:“我是天使加百列。”

这个幻象向穆罕默德展示了一块金色石板,并命令他阅读。穆罕默德抗议自己不识字,但当加百列第二次命令时,穆罕默德竟发现自己真的能够读懂。就这样,天使与他的对话开始了,最终形成了《古兰经》。

之后,穆罕默德回到城中,以炽热的真诚和不可抗拒的力量传达加百列教导他的内容。他将信仰归纳为以下朴实无华的准则:

我的教义很简单。安拉是唯一的真神。穆罕默德是他的先知。

摒弃偶像崇拜。

不可偷窃。不可撒谎。不可诽谤。

永远不要酗酒。

如果你遵循我的教导,那么你便是信奉伊斯兰。

当有人质疑他,要求他展示神迹以证明其教义来源于神意时,穆罕默德拒绝了。他说,安拉在没有任何支柱的情况下高悬苍穹,创造了大地、河流、无花果、椰枣和橄榄——这些事物本身就已足够奇迹。在这种充满狂喜的物质主义中,我们或许能听到现代时代的初声低语。

信仰从来不是由“奇观”唤起的,而是由“领悟”唤起的。穆罕穆德拒绝物理魔术般的神迹主义,但同时,伊斯兰教并不否认物质世界的神圣性——天地本身就是最大的神迹。原初的伊斯兰信仰用一种欣喜、感恩、近乎陶醉的眼光去注视大自然的万象。这种思维方式,或许预示了一个后神迹时代的来临。因为,真正的神迹,不在闪电撕裂天空,而在清晨的橄榄枝间;不在愚众的惊叹,而在觉者的沉默。

在天使启示的对话中,大天使加百列要求穆罕默德选择一种饮品。穆罕默德选择了牛奶,这在神秘学中被称为“月之汁”。从此,酒精便成为伊斯兰教的禁忌。

牛奶洁白无瑕,象征纯净无垢,与月光色泽相似。月亮的盈亏直接影响着母牛乳腺的分泌,女性的月经周期也与月亮的周期一致,所以,乳汁是月亮影响人体最具体的汁液形态。

因而,牛奶在神秘学传统中代表月亮、感受性、直觉以及内在智慧。而酒精,被视为太阳、燃烧、忘我和冲动。禁酒不仅是社会禁令,更是一种对欲望、幻象、炽热激情的拒绝,是一种“抑制阳性火焰以成就月性智慧”的象征行为。

在中国的宇宙观中,阴阳并非对立,而是一体两面、流动互生:阳动而显,阴静而藏。阳为用,阴为体。月亮属阴,代表承载、孕育、调和、引导。太阳属阳,代表爆发、照耀、主导、外放。在宇宙演化中,“爆炸式”的阳性力量构建世界框架,而“温柔稳定的阴性力量”则令世界得以维系与生长。

从秘传学的角度来看,这一点极具意义:向穆罕默德传授《古兰经》的天使是加百列——传统上被认为是月亮的大天使。安拉是穆斯林对耶和华的称呼,耶和华在古代信仰中是伟大的月神和思想之神。在这里,加百列象征着思想的力量,它能够控制人类的激情并平息幻想。而他的神,作为“不可妄为”的伟大神灵,在穆斯林图腾中以新月符号呈现。

思想是一种消耗生命能量的死亡过程。在中世纪——伊斯兰教的鼎盛时期——性冲动必须被抑制,以便人类的思维能力得以成长。为了平息诺斯替主义幻想的蔓延,宗教领袖对民众施加了更为严格的权威。

在神秘传统中,人有两种能量来源:生殖能(性冲动)与思维能(精神力),它们源于同一底层“生命能量”(如道家的精气,印度的昆达里尼)。

要使思想成为神性的工具,必须通过抑制冲动将性能转化为灵性直觉或深度思维

因此,真正的思想必须借助肉体性的死亡而通往精神世界之门。因此,“思想不是愉悦,而是一种死亡修炼”。

从传统西方历史观来看,欧洲在黑暗时代的后期以及中世纪,似乎被未开化的穆斯林所围困。然而,从秘传历史的角度来看,事实几乎是这一观念的镜像。正是在这一时期,伊斯兰教播下的种子逐渐成长,转变了欧洲,甚至改变了整个人类的发展进程。

中世纪的伊斯兰世界(8–12世纪)是哲学、数学、医学、神学、艺术高度发展的时代。它同时也是社会结构高度纪律化、性别区隔与情欲控制极其严格的时代。禁欲不仅是道德戒律,更是能量分配的战略:

将“生殖欲望”导入祈祷、思考、背诵、冥想;

社会层面上塑造出“学者-圣人-诗人”的精神贵族;

建构出强大理性文明,同时压抑个体幻想。

这其中蕴含的秘义是:压抑不是为了压制生命,而是为了将生命转向“更高阶的燃烧”。

伊斯兰是文明火炬的中转站。在希腊文明衰落之后,伊斯兰世界保存、继承并扩展了古代智慧;阿拉伯帝国翻译了大量希腊、波斯、印度典籍,在数学、医学、天文学、哲学、炼金术等领域发展卓著;这些知识通过安达卢斯(西班牙)、十字军接触、修道院翻译学派传入西欧,成为文艺复兴的“隐形源头”。

“亚里士多德的重返西方”,靠的是阿维森纳、阿尔法拉比与阿维罗伊;“零”的概念、“代数”与“算法”源于伊斯兰学者对印度数学的整合与拓展;炼金术、西方医学的初基、多重宇宙观都经由伊斯兰神秘学流入欧洲。秘传历史认为:中世纪并非“文明的低谷”,而是“意识的潜伏与种子的培育期”,而伊斯兰就是这场潜伏中的“月亮使者”。

正如月亮虽不发光,却能反射太阳之辉,伊斯兰文明并非最终目的地,但却是光的中继站。在这看似寂静的千年中,真正的改变正在低语、酝酿,并等待着黎明的到来。

穆罕默德在麦加集市上宣讲教义,激起了一场刺杀阴谋。为了整合支持者,他与弟子阿布·贝克尔逃往麦地那(Madinah)。公元 629 年,穆罕默德返回麦加,并在随后的四年内,成功统一了整个阿拉伯半岛。穆罕默德去世后,阿布·贝克尔成为其继任者,即“哈里发”,征服的意志以惊人的速度继续扩展。

一种宗教要取得成功,关键在于其能否在现实世界中发挥作用,换句话说,是否能带来物质利益。穆罕默德激进的一神教理念,结合早期已渗透阿拉伯思想的亚里士多德科学方法,迅速扩展,从西班牙到中国边境,形成全球影响。

阿拉伯人在传播新思想的同时,也积极吸收外来文化,如祆教、佛教、印度教和中国科学技术,包括造纸术。他们在天文学、医学、物理学和数学方面取得了重大进步,摒弃了笨拙的罗马数字,采用了我们今天使用的数字系统。

根据自身的说法,苏菲主义(Sufism)具有古老,甚至原初的根源。一些传统认为,其起源可追溯到萨拉蒙兄弟会(Saramong Brotherhood)——又称蜜蜂兄弟会,该兄弟会在第一次大西洲文明崩溃后的大迁徙时期,诞生于中亚高加索地区。之所以被称为蜜蜂兄弟会,是因为蜜蜂象征着集体智慧、内在秩序以及灵魂对花蜜(神性)的采集本能。

后来的苏菲主义无疑受到了诺斯替主义和新柏拉图主义的影响。它并不是伊斯兰的产物,很可能是穿越文明演化过程,在不同宗教中反复显形的神秘意识路径。

在伊斯兰教鼎盛时期,其逐渐趋向教条化和父权化,形成了法学家-哈里发-教法三角的宗教结构,教义的解释权逐渐封闭,并开始压制“个人神秘经验”。此时,苏菲主义反而保持清醒,代表了一种截然相反的冲动——对灵性在不同方向上曲折蜿蜒的迷恋,有时甚至带有悖论色彩。苏菲的灵性之火不是太阳般强制照耀,而是月亮般包裹黑夜的柔光,引人入梦、入歌、入神。这其实更符合穆罕穆德的原初伊斯兰教义。

秘传的伊斯兰教倡导沉浸在灵性生活中更温柔、女性化和富有情感的一面,这最终在苏菲诗歌的浩瀚涌现中得到了表达。

“自我”的构成问题在苏菲主义中也是一个重大议题。苏菲教义认为,我们通常所想象的自我,其实是一个独立于我们的存在,是那种未经净化的、被本能与幻觉污染的个体意识层,它构成了我们对“我是某人”的执念,主要由恐惧、虚假依附、厌恶、偏见、嫉妒、傲慢、习惯、执念和强迫性行为构成。苏菲修炼的很大一部分,正是要打破这种虚假自我和虚假意志。

这可不可以理解成道家所说的“识神死,元神生”?

《古兰经》中有一句经文(50:16):“我确已创造人,我知道他的心灵所低语的(诱惑),我比他的颈动脉还接近他。”,但由于我们被虚假自我蒙蔽,大多数人并未觉醒。

苏菲主义灵性实践的核心悖论就是,我们离神之道最近之处,恰恰是我们最不了解、最被误导之处——自我(nafs)。

伟大的苏菲作家伊本·阿拉比曾说:“苏菲大师是揭示自我本质的人。”苏菲告诉我们:神一直在你之内,而你一直走在“离开祂”的路上。要觉醒,并不需要成为别人,只需要放下“你以为你是谁”。

在苏菲导师指导下进行的修炼,通常包括呼吸练习和音乐,以达到一种改变的意识状态。苏菲主义教授一种有时充满痛苦的“觉醒”过程,让人逐渐认识自我、感知宇宙神秘能量流动,从而变得更加鲜活而充实。

正因如此,苏菲教徒完全向这种神秘力量敞开,表现出狂放、不羁且难以预测的特质。我们稍后会看到,苏菲主义在西方文化中有着广泛而未被充分承认的影响。

穆罕默德的姐夫阿里,对穆罕默德而言,如同约翰之于耶稣基督,是接受和传递密传教义的人。苏菲教徒遵守伊斯兰教法,但认为教法只是秘传教义的外在壳层。

阿里和穆罕默德的女儿法蒂玛共同建立了后来被称为法蒂玛王朝的政权,统治着北非的大部分地区及开罗。

在开罗,他们创立了一所教授秘传哲学的学府,名为智慧之屋(House of Wisdom)。在那里教授七个等级的入门课程,学员通过这些课程能够获得永恒智慧和神秘力量。神秘学传统中的智慧之屋被视为一座“灵魂大学”,教授七阶心灵炼金课程,目标是“解脱自我,重返神性本源”;其教学内容融合了:

柏拉图与亚里士多德哲学的秘义注解;

诺斯替主义的灵魂层次学说;

赫尔墨斯主义与炼金术的象征语言;

以及苏菲诗性启示、古代埃及的神殿智慧。

它的七阶课程(传说中的心灵七门)包括:

影之学(Shadow Studies,学习人的幻影本质):Commanding Self

象征之学(通晓语言背后的图腾):Self-Accusing Self

元素调和(调节体内四大):Inspired Self

心的净化(开启雪松心):Serene Self

声音之门(通过咒音进入灵魂之流):Pleased Self

静默的火(在寂静中觉醒神性):Pleasing Self

万象合一(“我”与宇宙的交融):Pure Self

这不是一所讲“知识”的学院,而是一所教人“遗忘自我、焚烧幻象”的神秘熔炉。

19 世纪翻译重要密宗经典的约翰·伍德鲁夫爵士还发现了一种苏菲传统,其对秘传生理学的理解与密宗理论有相似之处。在这一苏菲传统中,力量中心被赋予优美而神秘的名字,如雪松心(Cedar Heart)和百合心(Lily Heart)。

雪松心(Cedar Heart)——灵魂的寂静殿堂,其象征意义是:

雪松在中东传统中象征不朽、坚忍与神圣(如《吉尔伽美什史诗》中雪松森林即为神明居所);

在苏菲传统中,“雪松心”指的是一种坚固、沉静、对真主全然臣服的内在核心。

雪松心是灵魂与宇宙智慧的共鸣腔,必须通过“放下”、“静默”、“孤独”才能被唤醒;进入雪松心者,常伴随一种内在的“微风般低语”——这被苏菲称为“心的呼吸”(nafas al-qalb);它不是感受中心,而是感知“非感”的能力之源。

在秘传解读中:雪松心对应印度密宗中“阿那哈塔(Anahata)”,但更偏向于意志的寂静与信的沉降;在炼金术中,它对应白色阶段(Albedo)——内在被洗净、准备迎接神的光。

百合心(Lily Heart)则代表灵感之泉,纯洁之爱。它的象征意义是:

百合在苏菲与基督教传统中皆为纯洁、美丽、真爱的象征;

在苏菲语境中,百合心是“雪松心觉醒之后灵魂开花的层级”,它开始展现爱、灵感与神性之美。

百合心是“爱神”(divine love)在灵魂中的表现,是不带执念的爱,无需回应的慈悲;觉醒百合心的人,其语言会自然带有诗性,其眼神温柔却通透,正如鲁米诗中所写:

“我化作百合开在你眼前,静静说出你尚未梦见的名字。”

百合心象征灵魂的雌性能量层(Sufi中的“Latifa Nafsaniyya”体系),对应密宗的“轮涅双修”之“清净心性”;是通往“真主之美”(Jamal)的大门。